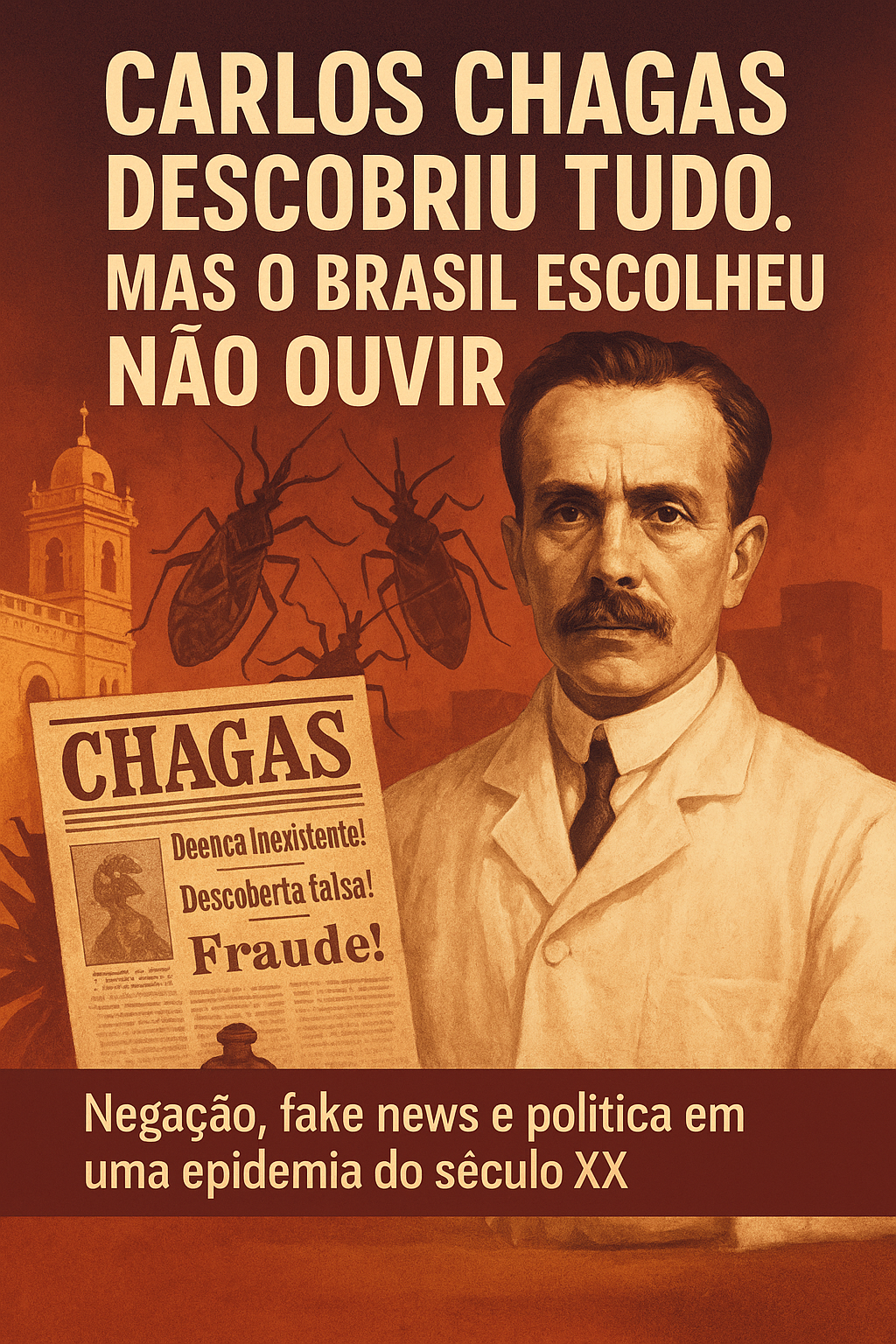

Negação, fake news e política em uma epidemia do século XX.

Em uma pequena estação ferroviária no interior de Minas Gerais, um jovem médico observava com curiosidade um inseto que os moradores locais chamavam de "barbeiro". Era 1907, e aquele cientista, Carlos Chagas, não imaginava que estava prestes a fazer uma descoberta científica sem precedentes na história da medicina mundial — e que, paradoxalmente, seria alvo de uma das mais intensas campanhas de descrédito já vistas no Brasil.

A história que vou contar não é apenas sobre um parasita microscópico ou sobre uma doença que devastou comunidades inteiras. É sobre como a verdade científica pode ser sufocada quando colide com interesses políticos e econômicos. É sobre como a negação de evidências pode custar milhares de vidas. É sobre como escolhemos, coletivamente, ignorar alertas que nos incomodam.

O homem que viu o invisível

Carlos Justiniano Ribeiro Chagas nasceu em 1879 na pequena cidade de Oliveira, Minas Gerais. Formado em medicina no Rio de Janeiro, especializou-se inicialmente no estudo da malária, doença que o levaria ao interior do Brasil em missões sanitárias. Foi durante uma dessas missões, em Lassance, norte de Minas Gerais, que sua trajetória mudaria para sempre.

Enviado para combater um surto de malária entre os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, Chagas instalou um pequeno laboratório improvisado em um vagão de trem. Ali, começou a notar algo peculiar: os moradores locais relatavam a presença de um inseto hematófago que picava preferencialmente o rosto das pessoas durante a noite.

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz – Casa de Oswaldo Cruz, Imagem FOC (F)7-3.

O que aconteceu em seguida foi extraordinário. Em um feito científico sem paralelos, Chagas identificou no intestino daquele inseto um novo parasita, que batizou de *Trypanosoma cruzi* em homenagem a seu mentor, Oswaldo Cruz. Mais impressionante ainda: conseguiu estabelecer a relação entre o parasita, o inseto vetor e uma doença até então desconhecida que afetava a população local.

Em 14 de abril de 1909, Chagas anunciou oficialmente sua descoberta à comunidade científica. Era a primeira vez na história da medicina que um único pesquisador identificava completamente uma doença infecciosa: o patógeno causador, o vetor de transmissão e o quadro clínico nos humanos. Um feito tão extraordinário que rendeu a Chagas duas indicações ao Prêmio Nobel de Medicina.

Ilustração em 3D mostrando o protozoário causador da Doença de Chagas entre glóbulos vermelhos. Com seu corpo espiralado e flagelo alongado, o parasita se movimenta pela corrente sanguínea humana, onde inicia seu ciclo infeccioso.

Quando a verdade incomoda

A descoberta de Chagas foi inicialmente celebrada como um triunfo da ciência brasileira. O jovem médico foi aclamado internacionalmente, recebeu honrarias e teve seu trabalho reconhecido por instituições prestigiosas em todo o mundo. No Brasil, foi nomeado diretor do Instituto Oswaldo Cruz após a morte de seu mentor.

Mas o brilho dessa conquista começou a ofuscar-se quando Chagas ousou ir além da descoberta científica. Ele começou a denunciar as condições miseráveis em que viviam as populações rurais brasileiras, apontando como as habitações precárias — as famosas casas de pau-a-pique — eram o ambiente perfeito para a proliferação do barbeiro.

"A doença não é apenas um problema médico, mas um reflexo do abandono social de nossa população rural", declarou Chagas em uma de suas palestras na Academia Nacional de Medicina. "É uma doença que nasce da pobreza e a perpetua, condenando gerações inteiras à decadência física e mental."

Essa postura crítica, que associava diretamente a doença às condições sociais e à negligência do poder público, começou a incomodar setores da elite política e médica brasileira. Afinal, reconhecer a dimensão da doença de Chagas significava admitir o fracasso do Estado em prover condições dignas de vida para grande parte da população.

A orquestração do descrédito

Entre 1919 e 1923, uma polêmica sem precedentes tomou conta da Academia Nacional de Medicina. Um grupo de médicos, liderados por Afrânio Peixoto e Henrique Aragão, começou a questionar publicamente os achados de Chagas. Não se tratava de um debate científico legítimo, mas de uma campanha sistemática para desacreditar tanto a descoberta quanto seu descobridor.

Os críticos alegavam que Chagas havia exagerado a prevalência da doença e questionavam a relação que ele estabelecera entre o *Trypanosoma cruzi* e o bócio endêmico (aumento da glândula tireoide) observado em muitos pacientes. Jornais da época, como "O Imparcial" e "A Noite", deram amplo espaço a essas críticas, frequentemente com manchetes sensacionalistas que distorciam os fatos científicos.

"Médico inventa doença para ganhar notoriedade", estampou um periódico carioca em 1920. "Chagas quer fazer do Brasil um país de doentes", dizia outro. A imprensa, em grande parte alinhada aos interesses políticos dominantes, ajudou a disseminar a ideia de que reconhecer a doença de Chagas como um problema de saúde pública seria "antipatriótico" e prejudicial à imagem do Brasil no exterior.

O médico Belisário Penna, que trabalhava com Chagas e apoiava suas descobertas, escreveu em seu diário:

"É assombroso ver como homens de ciência podem se deixar levar por mesquinharias políticas a ponto de negar evidências científicas irrefutáveis. O que está em jogo não é a reputação de Chagas, mas a vida de milhares de brasileiros que continuam a morrer por uma doença que alguns preferem fingir que não existe."

A controvérsia atingiu seu ápice em 1922, quando a Academia Nacional de Medicina realizou uma série de sessões para debater a validade das descobertas de Chagas. Embora o parecer oficial tenha reconhecido os méritos de Chagas na descoberta do *Trypanosoma cruzi*, evitou posicionar-se sobre a dimensão epidemiológica da doença, deixando uma sombra de dúvida sobre seu trabalho.

O silêncio que mata

Enquanto a elite médica e política debatia nos salões da Academia, nas áreas rurais do Brasil a doença continuava a se espalhar silenciosamente. Milhares de pessoas, principalmente trabalhadores rurais pobres, desenvolviam cardiopatias graves, problemas digestivos e neurológicos sem nunca receber diagnóstico ou tratamento adequados.

O médico Emmanuel Dias, que anos mais tarde continuaria o trabalho de Chagas, documentou em suas viagens pelo interior do Brasil casos devastadores da doença. "Vi famílias inteiras destruídas, com pais incapacitados para o trabalho devido a problemas cardíacos e filhos com desenvolvimento comprometido. O mais trágico é que muitos nem sabiam que estavam doentes, atribuindo seus males a 'castigo divino' ou 'fraqueza do sangue'."

A negação da ciência teve consequências práticas devastadoras. Programas de controle do inseto vetor, que poderiam ter sido implementados décadas antes, foram postergados. Pesquisas sobre tratamentos foram desestimuladas. O diagnóstico da doença tornou-se raro, mesmo em regiões onde sua prevalência era altíssima.

Um relatório confidencial do Ministério da Saúde de 1935, descoberto décadas depois, revelava que autoridades tinham pleno conhecimento da gravidade da situação, mas optaram por não agir para "evitar alarme social desnecessário" e "não prejudicar a imagem do Brasil como nação em desenvolvimento".

A reabilitação tardia

Carlos Chagas faleceu em 1934, aos 55 anos, sem ver sua descoberta plenamente reconhecida em seu próprio país. Ironicamente, enquanto no Brasil sua obra era questionada, no exterior continuava a ser celebrada como uma das maiores contribuições científicas do século XX.

Foi somente a partir da década de 1940, com os trabalhos de Emmanuel Dias e do filho de Chagas, Carlos Chagas Filho, que a doença começou a ser estudada com a seriedade que merecia. Em 1950, a Organização Mundial da Saúde finalmente reconheceu a tripanossomíase americana como um grave problema de saúde pública, estimando que milhões de pessoas estavam infectadas em toda a América Latina.

O reconhecimento tardio teve um custo humano incalculável. Estima-se que, entre 1909 (ano da descoberta) e 1950 (quando finalmente começaram programas efetivos de controle), mais de 10 milhões de brasileiros tenham sido infectados pelo *Trypanosoma cruzi*, com centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas.

As lições que insistimos em não aprender

A história da descoberta da doença de Chagas e sua subsequente negação nos oferece lições perturbadoramente atuais. Quando interesses políticos e econômicos se sobrepõem à evidência científica, quem paga o preço são sempre os mais vulneráveis.

Fonte: Acervo Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz. Domínio público.

A campanha de descrédito contra Carlos Chagas seguiu um roteiro que se tornaria tristemente familiar em outros momentos da história: primeiro, questiona-se a credibilidade do cientista; depois, minimiza-se a dimensão do problema; em seguida, alega-se que reconhecer o problema prejudicaria a imagem do país; finalmente, apela-se para um falso patriotismo que considera "derrotista" ou "alarmista" quem insiste em apontar problemas reais.

O médico e historiador da ciência Jaime Benchimol observou que "a negação da doença de Chagas não foi apenas um episódio lamentável na história da ciência brasileira, mas um padrão recorrente de como lidamos com problemas que exigem mudanças estruturais em nossa sociedade".

Quando uma descoberta científica expõe as fraturas sociais de um país, a tentação de silenciar o mensageiro é grande. É mais fácil atacar quem aponta o problema do que enfrentar suas causas profundas. É mais conveniente desacreditar a Ciência do que reconhecer que ela nos confronta com verdades incômodas sobre nossa organização social.

O Brasil que não quer se ver

A doença de Chagas revelou um Brasil que a elite urbana preferia ignorar: o Brasil dos sertanejos, dos trabalhadores rurais, das casas de pau-a-pique, da ausência do Estado. Um Brasil doente não apenas pelo *Trypanosoma cruzi*, mas pela desigualdade, pelo abandono e pela indiferença.

Quando Carlos Chagas afirmou que a doença por ele descoberta era "a doença do Brasil", ele não estava apenas se referindo à sua prevalência geográfica, mas apontando que ela era sintoma de um mal mais profundo: um país que crescia de costas para grande parte de sua população.

O escritor Euclides da Cunha, contemporâneo de Chagas, já havia alertado em "Os Sertões" que o Brasil era, na verdade, dois países distintos que se desconheciam mutuamente. A doença de Chagas tornou-se o emblema biológico dessa cisão, uma patologia que expunha as entranhas de nossa desigualdade.

O preço do silêncio

Décadas depois da morte de Chagas, quando finalmente a ciência brasileira retomou com seriedade o estudo da doença, descobriu-se que o problema era ainda mais grave do que ele havia imaginado. A doença havia se espalhado por quase todo o território nacional e para outros países da América Latina.

O médico sanitarista Sergio Arouca, em 1975, escreveu: "A história da doença de Chagas no Brasil é a história de como escolhemos, coletivamente, ignorar o sofrimento de milhões de compatriotas porque reconhecê-lo exigiria repensar nosso modelo de desenvolvimento e nossa estrutura social."

Hoje, mais de um século após sua descoberta, a doença de Chagas continua sendo um grave problema de saúde pública, afetando cerca de 6 milhões de pessoas em todo o mundo, com maior concentração na América Latina. No Brasil, estima-se que cerca de 1,9 milhão de pessoas estejam infectadas, muitas sem diagnóstico.

O controle do inseto vetor, iniciado de forma sistemática apenas na década de 1980, conseguiu reduzir drasticamente a transmissão vetorial da doença. No entanto, o legado de décadas de negligência permanece no corpo de milhões de brasileiros que convivem com as sequelas cardíacas e digestivas da infecção.

A Ciência que incomoda

Carlos Chagas foi vítima não apenas de inveja acadêmica ou disputas de poder dentro da medicina brasileira. Ele enfrentou algo mais profundo: a resistência que surge quando a Ciência revela verdades que abalam nossas convicções e interesses estabelecidos.

Sua história nos lembra que o conhecimento científico não existe num vácuo social ou político. Quando a Ciência aponta problemas estruturais em nossa sociedade, frequentemente a resposta não é buscar soluções, mas questionar a própria Ciência.

O filósofo Gaston Bachelard dizia que "o conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras". A descoberta de Chagas iluminou uma realidade que muitos preferiam manter na escuridão, e por isso ele pagou um preço alto.

O que escolhemos não ver

Quando uma sociedade decide ignorar evidências científicas por conveniência política ou econômica, não está apenas cometendo um erro epistemológico, mas uma falha moral. As consequências dessa escolha recaem desproporcionalmente sobre os mais vulneráveis.

No caso da doença de Chagas, foram as populações rurais empobrecidas que pagaram com suas vidas o preço da negação. Enquanto nos salões da Academia Nacional de Medicina se debatia se Chagas havia exagerado a prevalência da doença, pessoas reais morriam de insuficiência cardíaca em ranchos de pau-a-pique por todo o interior do Brasil.

O historiador Sidney Chalhoub observou que "a história da saúde pública no Brasil é, em grande parte, a história de como as elites lidaram com doenças que inicialmente afetavam principalmente os pobres, só mobilizando recursos significativos quando a ameaça chegava às suas próprias portas".

Uma reflexão para o presente

A saga de Carlos Chagas e sua luta contra a negação de sua descoberta nos convida a refletir sobre como reagimos hoje quando a Ciência nos apresenta verdades incômodas. Quantas vezes ainda escolhemos o conforto da negação em vez do desconforto da ação?

Quando cientistas apontam problemas que exigiriam mudanças em nosso estilo de vida ou em nosso modelo econômico, com que facilidade recorremos à desqualificação de seus mensageiros ou à minimização de suas descobertas?

A história da doença de Chagas nos ensina que o custo de ignorar a Ciência é sempre pago em vidas humanas. E que esse custo raramente é distribuído de forma equitativa — são os mais vulneráveis que sofrem primeiro e mais intensamente as consequências de nossa recusa coletiva em encarar a realidade.

Carlos Chagas morreu sem ver sua descoberta plenamente reconhecida em seu próprio país. Mas seu legado permanece como um lembrete poderoso de que a verdade científica, por mais que tentemos negá-la, eventualmente prevalece. O que não podemos recuperar são as vidas perdidas no intervalo entre a descoberta e a aceitação.

Diante dos desafios que enfrentamos hoje, vale perguntar: quantas vezes ainda repetiremos o erro de silenciar aqueles que nos mostram o que preferimos não ver? Quantas vidas ainda sacrificaremos no altar da conveniência política e do negacionismo?

A história de Carlos Chagas não é apenas um capítulo da história da medicina brasileira. É um espelho no qual podemos ver refletidos nossos próprios dilemas contemporâneos sobre a relação entre ciência, política e sociedade. E, como todo bom espelho, ele não nos poupa do reflexo de nossas próprias contradições e falhas coletivas.

Fontes e Referências

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Carlos Chagas: a descoberta de uma doença tropical. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2009.

BENCHIMOL, J. L.; TEIXEIRA, L. A. **Cobras, lagartos e outros bichos: uma história comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993.

CHAGAS FILHO, C. **Meu pai**. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 1993.

COUTINHO, M.; DIAS, J. C. P. A descoberta da doença de Chagas. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, v. 16, n. 2, p. 11-51, 1999.

KROPF, S. P. **Carlos Chagas, um cientista do Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009.

KROPF, S. P. Carlos Chagas e os debates e controvérsias sobre a doença do Brasil (1909-1923). **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, v. 16, supl. 1, p. 205-227, 2009.

KROPF, S. P. Doença de Chagas, doença do Brasil: ciência, saúde e nação, 1909-1962. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009.